Wer

um

Jahrhundertwende

in

England

erfolgreich

Motorräder

verkaufen

wollte

musste

zwangsläufig

Erfolge

im

Motorsport

vorweisen

können.

Das

hatte

auch

die

Firma

Bayliss

&

Thomas

aus

Coventry

schnell

erkannt

als

sie

von

der

Fahrradproduktion

auf

Motorräder

umstieg.

Ein

erster

sportlicher

Erfolg

gelang

Excelsior

im

Jahre

1903

als

Harry

Martin

als

erster

für

die

Meile

58,9

Sec.

brauchte

und

damit

erstmals

unter

eine

Minute

blieb.Die

Firma

wuchs

sehr

schnell

und

änderte

1910

ihren

Firmennamen

in

Excelsior

Motor

Compony

Ltd.,dessen

Markenzeichen

ein

Bergsteiger

mit

schwenkender

Fahne

schmückte.

Nach

dem

ersten

Weltkrieg

verkauften

Bayliss

&

Thomas

Excelsior

an

die

Fa.Walker

in

Birningham

,

wohin

dann

auch

der

Firmensitz

verlegt

wurde.

Da

auch

die

Fa.Walker

ein

Engagement

im

Motorsport

für

äusserst

wichtig

erachtete,

stattete

man

ab

1923

die

Rennmaschinen

mit

dem

erfolgreichen

JAP-Motor

aus.

Ein

besonders

beachteter

Erfolg

gelang

damit

dem

Fahrer

Crabtree

als

er

bei

der

1929er

Tourist-Trophy

mit

neuer

Rekord

Durch-schnittsgeschwindigkeit

von

102,8

km/h

in

der

250

ccm

Klasse

siegte.

Excelsior

Speedwaybikes

mit

JAP-Motoren

wurden

von

1934

bis

Ende

der

fünfziger

Jahre

gebaut

und

waren

sehr

erfolgreich.

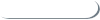

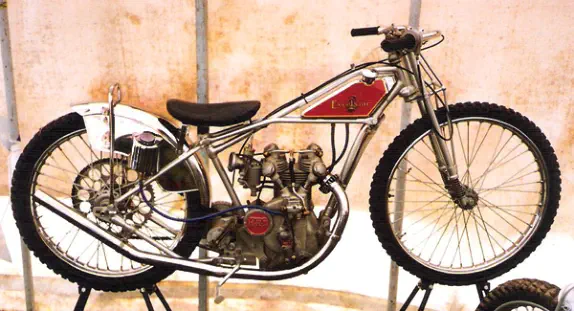

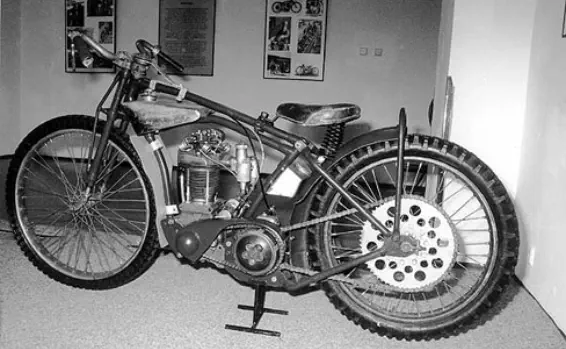

Auf

dem

Bild

oben

ist

ein

älteres

Modell

zu

sehen

wobei

das

obere

Rahmenrohr

über

dem

Tank

abgewinkelt

ist

und

zwei

zusätzliche

Rahmenrohre

links

und

rechts

unter

dem

Tank

entlang

führen.

Am

rechten

Rahmenrohr

ist

die

seinerzeit

übliche

Kniestütze

angebracht.

Ungewöhnlich

ist

hier

auch

die

Plazierung

des

Öltanks

am

vorderen

Rahmenrohr

direkt

vor

dem

Motor

nahe

dem

Auspuff,

wodurch

man

wohl

eine

Vorwärmung

des

Öls

durch

die

Motorwärme

erreichen

wollte.

Besonders

grossen

Wert

legte

man

bei

Excelsior

auf

gute

Zugänglichkeit

und

Reparaturfreundlichkeit

von

Motor

und

Getriebe

bzw.Vorgelege.

Dies

erkennt

man

auch

am

unteren

Rahmenrohr

des

Heckteils,

welches

nach

unten

gezogen und dann gerade abgewinkelt wurde um einen problemlosen Ausbau des Vorgeleges zu ermöglichen.

Eine

spezielle

Excelsior

Eigenkonstruktion

war

auch

die

Vordergabel,

welche

bei

den

älteren

MK

2

Modellen

(links

im

Bild)

mit

einem

über

Handrad

einstellbaren

Reibungs-Lenkungsdämpfer

versehen

war.

Der

Lenkkopf

war hier zweigeteilt und seitlich mit zwei kurzen Halterungen für den nach vorn versetzten Lenker versehen.

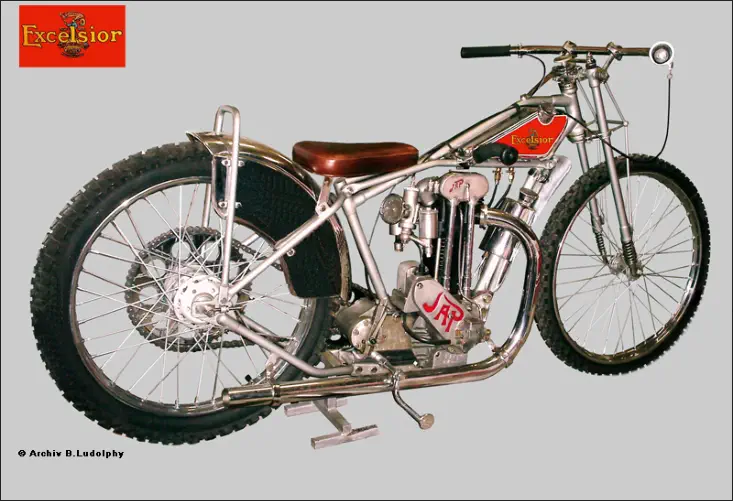

Spätere

Modelle,

wie

im

Bild

rechts

beim

MK

4

von

1952

zu

sehen,

hatten

einen

einteiligen

Lenkkopf

mit

angegossener Lenkeraufnahme.

Das

Excelsior

MK

2

Speedwaybike

aus

den

fünfziger

Jahren

hatte

die

Verstrebungen

unter

dem

Tank

nicht

mehr

so

das

der

nun

Oval

geformte

Tank

am

oberen

Rahmenrohr

befestigt

wurde.

Der

Öltank

wurde nach hinten versetzt und auch das untere Rohr des Heckteils war nicht mehr abgewinkelt.

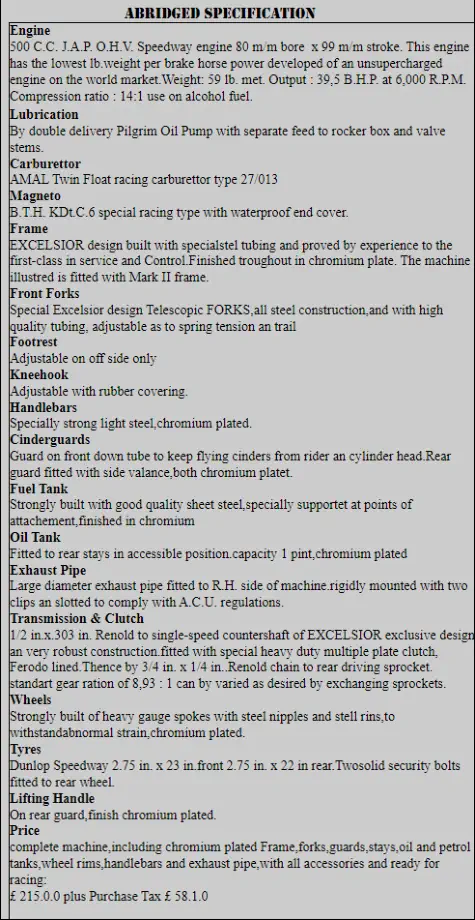

Excelsior

Grasbahnmaschine

mit

5

Bolzer

JAP-Motor

und

gebremsten

Vorder-

und

Hinterrad.

Hier

auch

zu

erkennen

ist

die

FERODO

Kupplung.

Der

Lenkkopfwinkel

ist

hier

nicht

so

Steil

als

beim

Speedwaybike

wodurch

der

Radstand

vergrößert

wird

und

sich

die

Maschine

auf

der

langen

Bahn

wesentlich

ruhiger fahren läßt.

Excelsior

Speedwaybike

mit

HRD

Vincent

Motor

aus

den

1930iger

Jahren

mit

im

Zylinderkopf

hängenden

Ventilen

und

untenliegender

Nockenwelle.

Um

die

Stosstangen

möglichst

kurz

zu halten ist hier die über mehrere Zahnräder angetriebene Nockenwelle weit nach oben ins Motorgehäuse verlegt worden.

Erfolgreichster

Excelsior

Motor

war

der

1935

erstmals

vorgestellte

250

ccm

Manxmann

mit

zwei

Ventilen

und

über

Königswelle

angetriebener

Nockenwelle.

Um

damit

auch

auf

der

Rennstrecke

erfolgreich

zu

sein

baute

man

1936

eine

Vierventilversion

mit

Bronzekopf

womit

Tyrell

Smith

1936

sogar

den

Europmeistertitel

erringen

konnte.

Bis

Ende

der

50er

Jahre

war

dieser Typ noch auf den Rennstrecken Europas anzutreffen.

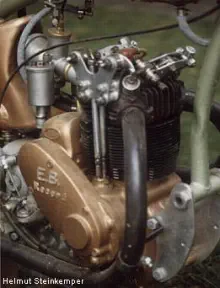

Im

rechten

Bild

ist

ein

350

ccm

Manxman-Motor

in

seiner

ersten

Ausführung

von

1935

mit

vollverkapselten

Ventilfedern

und

Bronzekopf

zu

sehen.

Leider

konnte

ich

bis

jetzt

noch

nicht

herausfinden

ob

dieser

Motor

auch

im

Speedwaybike

verbaut

wurde.

Als

Excelsior

Firmenchef

Eric

Walker

Ende

der

50er

Jahre

verstarb,

verkauften

kurz

darauf

seine

beiden

Söhne

das

Werk an den Autozulieferer BRITAX, der die Motorradproduktion dann einstellte.

Erich Bertram Story Bahnsporttechnik.de

Erich

Bertram

wurde

1909

in

Dortmund

geboren,

lebte

aber

die

meiste

Zeit

seines

Lebens

in

Berlin.

Dort

machte

er

ab

1923

eine

Lehre

als

Automechaniker

bei

einer

Firma

in

Neukölln.

Von

seinem

erspartem

Geld

kaufte

er

sich

eine

Strassenmaschine

der

Marke

“

Motosacoche”

und

bestritt

damit

als

20

jähriger,

1929

in

Berlin-

Mariendorf

sein

erstes

Rennen.

Von

Anfang

an

mischte

Bertram

vorn

mit

und

konnte

bereits

nach

einem

Jahr

in

der

Ausweisklasse

in

die

Lizenzklasse,

der

damals

höchsten

Klasse,

aufsteigen.

Da

er

keine

Sponsoren

hatte

und

sein

Lohn

als

Automechaniker

nicht

ausreichte

um

seinen

Sport

zu

finanzieren,

nahm

er

eine

besser

bezahlte

Stelle

als

Bauhelfer

an.

In

Abendkursen

machte

er

seinen

Ingenieur

im

Fahrzeugbau.

Mit

seiner

Rennfahrerkarriere

ging

es

aber

erst

richtig

vorran

als

er

sich

nach

vielen

Überstunden

endlich

das

Geld

für

eine

Rudge-Bahnmaschine

zusammengespart

hatte.

So

konnte

er

in

den

Jahren

1930

bis

1935

allein

149

Siege

erringen

und

27

Bahnrekorde

aufstellen.

1934

gewann

er

den

Goldhelm

von

Deutschland

auf

der

Bahn

in

München-Daglfing.

In

ganz

Europa

feierte

Bertram

in

den

nächsten

Jahren

große

Erfolge,

sogar

in

der

Rumänischen

Hauptstadt

Bukarest

kann

er

mit

106,9

km/h

einen

neuen

Bahnrekord

aufstellen.

Bertram

startete

dabei,

dank

großzügiger

Unterstützung

des

Berliner

Rudge-

Importeurs

Friedrich

Brumm,

stets

in

mehren

Klassen

und

brachte

1937

das

Kunststück

fertig

beim

Teterower

Bergringrennen

in

den

Klassen

250

ccm

,

350

ccm

und

500

ccm

jeweils

den

ersten

Platz

zu

belegen,

wobei

er

in

der

350er

Klasse

den

bis

kurz

vor

dem

Ziel führenden Herrmann Gunzenhauser auf der Zielgeraden noch abfangen konnte.

Foto

links

:

Erich

Bert-

ram

auf

seiner

Rudge

wieder einmal siegreich.

Foto

rechts:

Bertram

Fahrgestell

mit

500

ccm

Jap Motor

Die von Bertram in den achtziger und neunziger Jahren oft ausgestellte 350er Rudge mit der Nr.13 und vollradialer Ventilsteuerung.

Bertram-Record

-Langbahnmaschine

mit

Rudge-Motor

und

2-Ventil

Horex-

Zylinderkopf.

Der

Motor

befindet

sich

in

einem

englischen

BRM-Langbahnfahrgestell

aus

den

achtziger

Jahren.

Nach

seinem

Karriereende

1954

stand

für

Erich

Bertram

seine

berufliche

Existenz,

mit

dem

Aufbau

eines

MAZDA-Autohauses

an

der

Braunschweiger

Strasse

in

Berlin,

in

den

Vordergrund.

Erst

als

er

in

den

Ruhestand

ging

und

1983

nach

Bayern

übersiedelte

begann

er

wieder

sich

im

Bahnsport

zu

engagieren.

So

schuf

er

1987

das

“Erich

Bertram

Motor

Racing

Team

“

mit

dem

Ziel

junge

talentierte

Nachwuchsfahrer

mit

Geld

und

auch

mit

seiner

grossen

Erfahrung

zu

unterstützen.

Seinem

Team

gehörten

Gerd

Riss,

Georg

Limbrunner,

Markus

Jans

und

Hans

Faltermeier

an,

die

in

der

Folgezeit

auch

einige

Erfolge

einfahren

konnten.

1990

schuf

er

die”

EBM-Trophy”,

ein

Rennen

in

Plattling

an

dem

die

besten

Deutschen

B-Lizenzfahrer

teilnahmen.

Erster

Gewinner

war

der

Bahnpokalsieger

von

1989

Uwe

Fienhage

aus

Lohne

.

Ab

der

Grenzöffnung

1990

verlegte

Bertram

seine

aktivitäten

überwiegend

nach

Ostdeutschland,

so

das

nur

noch

Georg

Limbrunner

(Foto

links)

als

einzigster

westdeutscher

Fahrer

unterstützt

wurde.

Bertram

lies

bei

Tuner

Anton

Nischler

ein

spezielles

Langbahnfahrgestell

mit

GM-Motor

bauen,

mit

dem Limbrunner es 1990 bis in Langbahn Weltfinale schaffte.

Später lebte Erich Bertram in der Nähe von Teterow wo er 1994 im Alter von 85 Jahren verstarb.

Gerhard Pabst Story Bahnsporttechnik.de

Pabst

Gerhard

aus

Straubing

(geb.1940),

wurde

in

den

fünfziger

Jahren

durch

die

in

seiner

Heimatstadt

stattfindenden

Sandbahnrennen

mit

dem

Bahnsportvirus

infiziert.

Der

Werkzeugmachermeister

fuhr

zunächst

Anfang

der

1960iger

Jahre

Sandbahnrennen

in

der

Ausweisklasse.

In

der

damaligen

Zeit

nicht

war

es

nicht

so

einfach

einen

Startplatz

zu

bekommen,

mußte

man

sich

doch

oft

bei

Ausscheidungsläufen

im

Training

gegen

viele

Mitbewerber

für

das

Rennen

qualifizieren.

Bei

den

Rennen

selbst

standen

dann

nicht

selten

oft

bis

zu

16

Fahrer

pro

Lauf

gleichzeitig

am

Startband

um

dann

bis

zu

6

Runden

zu

fahren.

Das

ging

besonders

an

den

Verschleiß

der

empfindlichen

Jap-Motoren

ebenso

wie

an

die

körperliche

Substanz.

Doch

durch

die

Liebe

zum

Sport

vermochte

er,

wie

die

Behebung

von

Maschinenschäden

oder

die

Bewältigung

von

Stürzen,

immer

positiv

zu

bewältigen.

1965

erhielt

er

die

nationale

-

ein

Jahr

später

die

internationale

Lizenz.

Durch

die

damals

schier

übermächtige

Konkurrenz

(siehe

z.B.

die

Starterliste

vom

BBM

München

1966)

war

es

seinerzeit

schon

ein

großer

Erfolg

bei

großen

namhaften

Veranstaltungen

den

Tagesendlauf

oder

gar

einen

Podiumsplatz

zu

erreichen.

Er

erzielte

sowohl

in

der

Ausweis-

auch

in

der

Lizenzklasse

so

manche

erfreuliche

Plazierungen bei den damals in den 60iger Jahren, noch vielen Sandbahnrennen im gesamten süddeutschen Raum.

Bedingt

durch

berufliche

Weiterbildung

und

Familie

machte

er

dann

1967

mit

dem

Bahnsport

vorerst

Schluß.

Als

sich

1991

in

Olching

einige

ehemalige

Fahrer

zu

Demorunden

bei

einen

Speedwayrennen

trafen,

fand

er

seine

Liebe

am

Bahnsport

wieder

zurück.

Er

war

Mitbegründer

der

Interessengemeinschaft

ehemaliger

Bahnfahrer

der

1.deutschen

Oldie-Fahrervereinigung

im

Jahr

1995

und

von

2000

bis

2005

deren

1.Vorstand.

Im

Jahr

nahm

er

mit

seiner

historischen

Jap

und

Jawa

oft

an

bis

zu

15

Rennen

in

Deutschland

und

im

euro-päischen

Ausland

an

Speedway-Sand-

und

Grasbahnrennen

in

der

Oldieklasse

teil

und

wurde

u.a.1996

der

erste

Meister

der

OFV.

Hier

erlebte

der

Straubinger

ein

erfolgreiches

Comeback

was

aber

nach

einem

unverschuldeten

Unfall

beim

Rennen

im

Jahr

2000

auf

der

Sandbahn

in

Marienbad

zu

Ende

ging.

Seine

gepflegten

Rennmaschinen

stehen

nun,

die

er

jetzt

wieder

so

halbwegs

genesen,

bei

einigen

Demo-Veranstaltungen

noch

gerne

zeigen

und

laufen

läßt,

immer

startklar

in

seiner

Garage.

Jedoch

freut

er

sich

aber

nach

50jähriger

Berufstätigkeit

am

Ruhestand

und

seiner

Familie,

besucht

gerne

immer

noch

einige

Rennen

um

auch

Freunde

und

Bekannte

aus

der

Szene

zu

treffen.

Sonst

beschäftigt

er

sich

mit

der

Historie

von

Fahrern

und

Maschinen

aus

den 1930er - 1960er Jahren im Motorrad-Bahnsport von Deutschland und Österreich.

Mühldorf 1961

- Start der Ausweisklasse bis 500 ccm

4

Haindl

Ludwig

(Unterhaching),

5

Brunhirl

Siegfried

(Ismaning),

12

Unterholzner

Josef

(Flossing),

2

Pabst

Gerhard

(Straubing),

3

Kiesslich

Horst

(Straubing),

11

Eichhorn

Christoph

(Ebersberg),

9

Wittmer

Wolfgang

(Dellfeld),

8

Wagner

Richard

(Haunstetten),

9

Odermatt

Pius

(Schifferstadt),

10

Kroiß

Horst

(Pilsting),

13

Holzmann

Franz

(Marktoberdorf),

14

Dörr

Alfred (Heggen)

Siegerehrung

beim

Fritz

Dirtl

Gedächtnisrennen

in

Pfarrkirchen

1966,

Nr

10

Max

Hörmann

(Kempten).

Nr

24

Gerhard

Pabst

(Straubing),

Nr

21

Johann

Antholzer

(Perach).

Anfängerschicksal

:

1963

Sturz

in

der

Ausweisklasse

in

Pocking.

Man

beachte

auch

wie

nah

die

Zuschauer an der Bande stehen

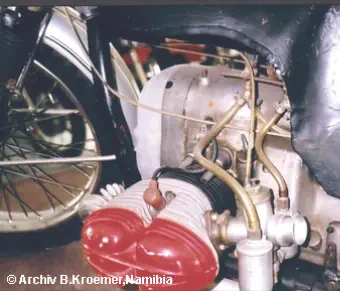

Flaggschiff

der

Maschinen

von

Gerhard

Pabst

ist

seine

Langhub-Jap

im

Hofmeister-

Fahrgestell,

(gebaut

ca.

1958

von

Fred

Aberl

),

mit

einem

Norton

Getriebe

was

auf

2

Gänge

umgebaut wurde.

Gerhard Pabst mit seiner JAP im Rahmen der Oldie-Serie in Mühldorf 1999

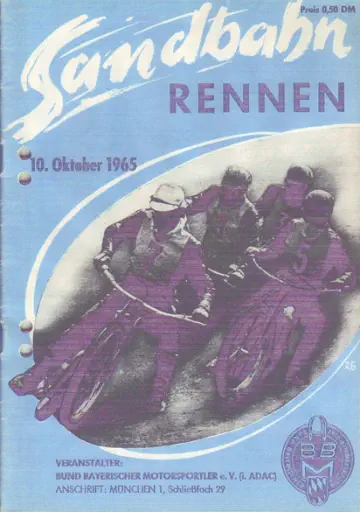

Beeindruckende

Fahrervorstellung

beim

internationalen

Sandbahnrennen 1966 in Pfarrkirchen

1.

Reihe

von

re.

n..lks.

:1

Poschenrieder

Manfred

(Kempten),

2

Godden

V.

Don

(England),

3

Seidl

Josef

(München),

4

Aberl

Fred

(Mühldorf),

5

Ödegard

Jon

(Norwegen),

6

Lantenhammer

Otto

(Moosmühle),

8

Sprenger

Heinrich

(Bad

Wiesee),

10

Hörmann

Max

(Kempten),

2.

Reihe

von.

re.

n.

lks.

:

15

Jüngling

Rainer

(Sulzberg),

16

Unterholzner

Josef

(Flossing),

17

Wiesent

Seb.

(Gröbenzell),

18

Sondermeier

Seb.

(Dorfen),

19

Halter

Helmut

(München),

21

Antholzer

Johann

(Perach),

23

Aigner

Josef

(Oberpfaffenhofen),

24

Pabst

Gerhard

(Straubing).

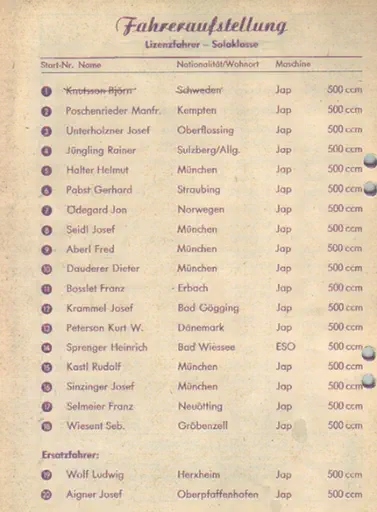

Starterliste

des

Sandbahnrennens

im

BBM

Stadion

München

im

Jahre

1966

mit

Namen

die

auch

heute

noch

das

Herz

jeden

Bahnsportfans

höher

schlagen

lassen.

Mit

dabei

unter

anderen

die

Europameister

Jon

Ödegard,

Manfred

Poschenrieder,

K.W.-

Petersen

Foto

oben

rechts:

Gerhard

Pabst

auf

der

Sandbahn

in

Plattling

1966

in

der

Ausweisklasse

Foto

links:

Langbahnmaschine

Jawa

895

im

Godden

Fahrgestell

mit

Jawa

Zweiganggetriebe von 1978

Foto rechts:

500

ccm

Jap

(Kurzhub)

Speedway-

maschine

von

Baujahr

1968

im

Jawa

-

Fahrgestell eingebaut

Gerhard

Pabst

starb

am

4.April

2021,

einen

Tag

vor

seinem

81.

Geburtstag.

Im

Jahre

2013

sandte

er

mir

die

hier

gezeigten

Bilder

und

nach

einigen

telefonaten

entstand

dann

dieser

Bericht mit dem ich hier die Erinnerung an einen phantastischen Rennfahrer wachhalten will. Ruhe in Frieden Gerhard.

Herrmann Bernhard Schwenker Bahnsporttechnik.de

In

den

sechziger

Jahren

des

vergangenen

Jahrhunderts,

also

zur

Blütezeit

der

Gespannrennen

in

Deutschland

dominierten

Fahrer

aus

Südwestdeutschland

den

Gespannsport

.Es

gab

Bahnen

in

Kaiserslautern,

Altrip,

Hassloch,

Herxheim,

Homburg

(Saar),

Webenheim

(Saar),

Zweibrücken

und

so

war

es

nicht

verwunderlich

das

fast

alle

Fahrer

mit

Rang

und

Namen

aus

dieser

Region

kamen.

Kolb,

Feindel,

Magin

aus

der

Vorderpfalz.

Schneckenberger,

Luthringshauser,

Bernhard

(mit

Beifahrer

Jack

Green

aus

den

USA)

aus

der

Hinterpfalz,

Später

gesellte sich Heilig dazu. Dann die Frankfurter Mertinke und die vielen Fahrer aus Bayern.

Bernd

Kroemer

,

lange

Zeit

Mitarbeiter

bei

“Bahnsport

Aktuell

“und

heute

in

Namibia

heimisch

geworden,

erlebte

diese

glorreiche

Gespannzeit

mit

und

stellte

mir

freundlicherweise

einige Bilder von damals zur Verfügung.

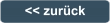

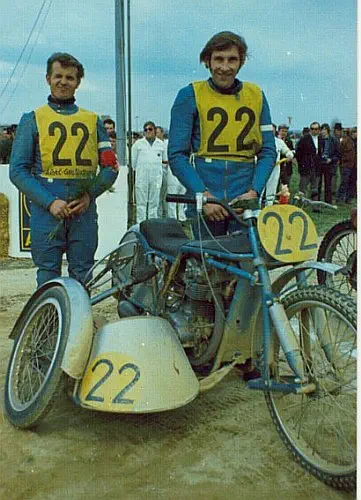

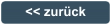

Hier

einige

Bilder

von

Herrmann

Bernhard

aus

Zweibrücken

der

mit

Beifahrer

Scherer

im

Boot,

bzw.wie

man

damals

sagte

an

der

Kurbel,

unterwegs

war.

Das

linke

Bild

zeigt

die

beiden

1967 auf einer Grasbahn voll in Action und rechts im Siegerkranz. Das rechte Foto zeigt Herrmann Bernhard mit Beifahrer Scherer nach ihrem Sieg in Zweibrücken 1967.

Die

Gespanne

wurden

von

Hans

Schneckenberger

aus

Kaiserslautern

gebaut,

der

selbst

einige

Jahre

aktiver

Gespannfahrer

war.Sie

waren

mit

BMW

R51

und

R75

Motoren

ausgerüstet.

Das

R75

Gespann

befindet

sich

heute

im

Zweiradmuseum

von

Heinz

Luthringshauser

in

Otterbach,

welches

sich

in

einer

ehemaligen

Kirche

befindet.

Luthringshauser

war

selbst

leidenschaftlicher

Rennfahrer

sowohl

auf

der

Sandbahn

als

auch

auf

der

Strasse

und

im

Jahre 1970 Deutscher Meister in der 500 ccm Seitenwagenklasse.

Ebenfalls

im

Luthringshauser

Museum

befindet

sich

das

auf

dem

mittleren

und

rechten

Foto

zu

sehende

BMW-Schwenkergespann

des

Frankfurters

Walter

Mertinke

der

von

1953

bis

1970

im

Gespannsport

aktiv

war.

Bei

diesem

Gespann

handelt

es

sich

um

ein

echtes

Kneeler-Gespann

bei

dem

Unterschenkelauflage,

Tankverkleidung

,Sitzbank

und

Hinterradverkleidung

bereits

aus

Glasfieberguss

bestehen.

Bild

unten

links:

Walter

Mertinke

mit

selbstgebautem

BMW-Schwenkergespann

und

Beifahrer

Ernst

Schröder

1963

auf

der

Grasbahn

in

Schwarme.

Mertinke,

der

bereits

1952

eine

heute

noch

existierende

BMW-

Vertretung

in

Frankfurt

Heddernheim

übernahm,

fuhr

stets

nur

BMW

angetriebene

Schwenker

im

Eigenbau

Fahrgestell

mit

denen

er

sowohl

in

der

500

ccm

als

auch

in

der

750

ccm

Klasse

mehr

als

hundert

Tagessiege erringen konnte.

Bild

rechts:

Bereits

1955

gab

es

erste

BMW

Kneeler-

Gespanne

auf

der

Grasbahn.

Die

Gespanne

stammten

damals

hauptsächlich

aus

ehemaligen

Wehrmachtsbeständen

die

von

den

Piloten

oft

in

mühevoller

Kleinarbeit

renntauglich

gemacht

wurden.

Auf

den

Foto

oben

sind

vorn

Eduard

Niemöller

und

hinten

Helmut

Mairose

vom

MSC

Goldina

am

Start

zu

sehen.

Anders

als

bei

den

späteren

Gespannen

befindet

sich

hier

der

Beiwagen an der linken Seite.

Fritz Horberth Gespanne Bahnsporttechnik.de

Der

Bremer

Fritz

Horberth

begann

seine

erfolgreiche

Motorsportkarriere

im

Jahre

1950

als

Solofahrer,

wobei

er

sowohl

bei

Sand-und

Grasbahn

als

auch

bei

Straßenrennen,

meistens

mit

einer

250ccm

NSU-

OSL

,

an

den

Start

ging.

1957

ging

Fritz

Horberth

erstmals

in

der

Gespannklasse

an

den

Start.

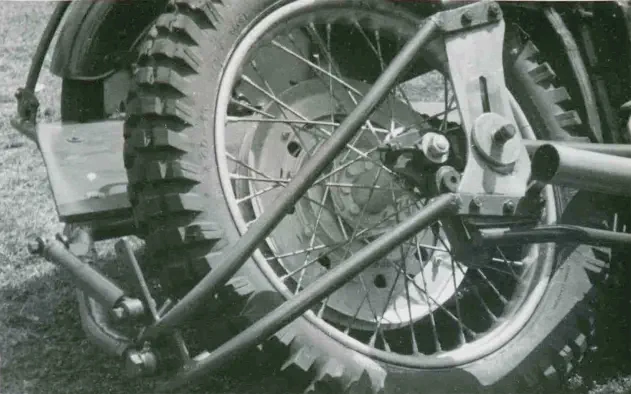

Mit

einem

von

Dieter

Schicke

gebauten,

“Gartenstuhl”

genannten,

Linksgespann

mit

Seitenwagenradantrieb

(

Bild

links)

fuhr

er

von

Anfang

an

meistens

vorneweg,

was

die

Konkurrenz

natürlich

gar

nicht

lustig

fand,

da

sie

einen

doppelten

Strahl

ab

bekam.

Um

in

den

Kurven

ein

geradeaus

driften

des

Gespanns

zu

verhindern,

war

der

Seitenwagenradantrieb

mit

einem

Freilauf

versehen.

Die

Erfolge

des

Fritz

Horberth

waren

auf

seine

penible

Vorbereitung

zurückzuführen

.So

waren

Zettel

und

Bleistift

sein

wichtigstes

Werkzeug,

denn

die

richtige

Übersetzung

war

für

ihm

das

A

und

O.

Schon

damals

zog

er

bei

seinen

Überlegungen für die richtige Übersetzung die Beschaffenheit der Bahn, die Witterungsverhältnisse u.s.w. mit ein. Alles Sachen die seinerzeit noch lange nicht selbstverständlich waren.

z

© Harro Esmach

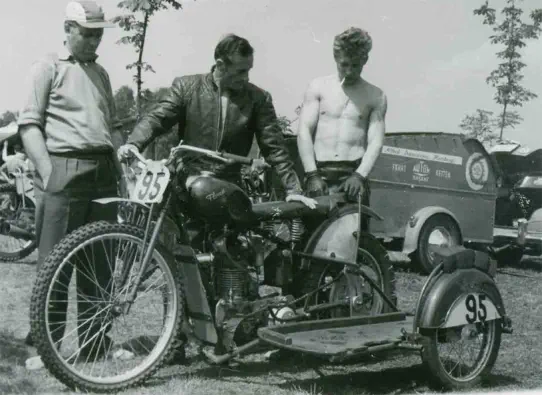

Das

Bild

zeigt

Fritz

Horberth

(39)

mit

Beifahrer

Dieter

Schicke

1957

in

Hamburg-

Farmsen

wo

sie den dritten Platz belegten.

Das

von

Fritz

Horberth

gebaute

„Gartenstuhl“

Gespann

mit

Linksbeiwagen

und

Seitenwagenradantrieb. Als Seitenwagenrad wurde ein Puch Hinterrad verwendet.

Klappstuhl mit Linksbeiwagen

Von

1958

bis

1964

fuhr

Horberth

mit

dem

“Klappstuhl”-Gespann,

wobei

es

sich

um

ein

Links-

Gespann

ohne

Schwenkeinrichtung,

wie

etwa

beim

Schwenkergespann,

handelte,

dessen

Prinzip nicht wie häufig vermutet von Fritz erfunden wurde, sondern (meißt erfolglos) bereits im Strassenrennsport ausprobiert wurde.

© Harro Esmarch

© Harro Esmarch

Der

von

Horberth

gebaute

Klappstuhl

war

eine

Eigenkonstruktion,

mit

den

seiner

Meinung

nach,

optimalsten

Fahreigenschaften

für

den

Bahnsport.

Dabei

sollten

die

Fahreigenschaften

denen

einer

Solo-Maschine

gleichen

wobei

der

Schmiermaxe

fast

passiv

im

Seitenwagen

saß.

Anders

als

beim

Schwenker,

brauchte

er

hier

weder

durch

Kurbeln

noch

durch

Gewichtsverlagerung

Einfluß

auf

die

Kurvenfahrt

nehmen.

Der

Fahrer

allein

entschied

welche

Spur

er

fahren

wollte,

oder

ob

er

innen

oder

außen

überholen

wollte.

Es

bedurfte

keiner

Absprache

oder

sonstiger

Zeichen.

Die

wichtigste

Aufgabe

des

Beifahrers

war

es,

sich

so

klein

wie

möglich

zu

machen

und

nicht

mit

seinen

Körper

die

Schräglage

der

Maschine

vorzeitig

zu begrenzen. Das Linke Bild zeigt den Klappstuhl bei voller Schräglage. Rechts ein Vergleich zwischen Schwenkergespann (vorn) und dem Klappstuhl Gespann.

Klappstuhl Gespann mit Rechtsbeiwagen

Mit

dem

Klappstuhl-Gespann

bestritt

Fritz

Horberth

7

Jahre

erfolgreich

Rennen.

Trotzdem

meinten

einige

Funktionäre

das

es

zu

gefährlich

sei,

so

daß

es

schlieslich

verboten

wurde.

Der

wahre

Grund

lag

wohl

darin

begründet,

das

sich

einige

Funktinäre

nicht

in

Horberths

Erfolgen

sonnen

konnten.

Aber

so

etwas

konnte

einen

Fritz

Horberth

nicht

erschrecken.

1965

brachte

er, zum entsetzen einiger Funtionäre, den neuen Klappstuhl an den Start. Wieder ein flexibles Gespann, allerdings diesmal mit Rechts- Beiwagen und ohne Schwenkmechanismus.

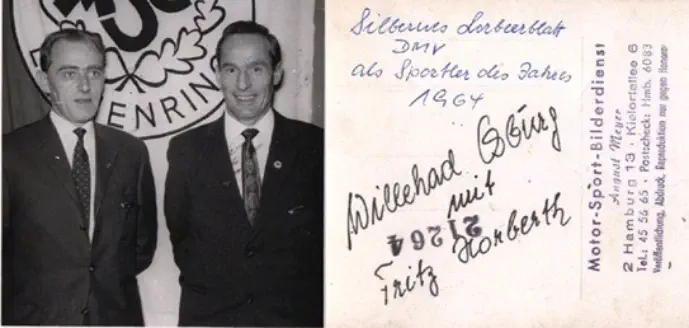

Mit

diesem

neuen

Klappstuhl

gewann

Horberth

mit

Beifahrer

Willehard

Osburg

auf

Anhieb

die

Europameisterschaft

1965

in

Scheessel.

Allerdings

konnte

er

die

Früchte

dieses

Erfolges

nicht lange genießen, denn bei seinem nächsten Rennen wurde er von einen Konkurrenten angefahren und so schwer verletzt, das er seine Karriere beenden mußte.

Klappstuhl Neubau nach Karriereende

Inspiriert

durch

Nostalgie

und

Oldierennen,

wollte

Fritz

Horberth

mit

Dieter

Schicke

1983

wieder

einen

Klappstuhl

bauen,

was

dieser

allerdings

aus

Zeitgründen

ablehnen

mußte.

Da

Fritz

aber

von

Peter

Ernst

wusste,

das

dieser

auch

über

das

erforderliche

Geschick

und

handwerkliche

Können

und

zudem

noch

über

passende

Räumlichkeiten

verfügte,

war

es

nun

an

ihm

nach

Horberths

Anweisungen

und

Ideen

einen

neuen

Klappstuhl

zu

bauen.

Unter

anderen

sollte

das

Seitenwagenrad

im

Verhältnis

zur

Schräglage

des

Motorrades

über

ein

Gestänge

mitlenken

und

über

eine

im

Seitenwagenrad

integrierte

Federung

verfügen,

was

allerdings

nach

Testfahrten

wieder

verworfen

wurde.

So

entstand

innerhalb

von

nur

4

Monaten

ein

völlig

neuer

Klappstuhl

für

dessen

Antrieb

Peter

Ernst

seinen

500

ccm

Jap

zur

Verfügung

stellte.

Bei

einigen

Veranstaltungen

in

den

Jahren

1983/84

ging

Horberth

mit

Peter

Ernst

im

Boot,

im

Rahmenprogramm

an

den

Start.

So

unter

anderen

im

Bremer

Hansa-Stadion,

in

Schwarme

und

Osnabrück.

Auch

sein

alter

Schmiermaxe

Willehard

Osburg

stieg

noch

einmal

in

den

Seitenwagen.

Fritz

hatte

bei

diesem

Projekt

versucht

seine

Ideen

die

er

während

seiner

aktiven

Zeit

nicht

mehr

umsetzen

konnte

zu

verwirklichen

und

steckte

insgesamt

fast

15

000

DM

in

dieses

Projekt.

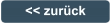

Auszeichnungen

Auszeichnung mit dem Silbernen Lorbeerblatt des DMV 1964 in Scheessel

Fritz

Horberth

errang

in

seiner

insgesamt

15

Jahre

währenden

Karriere

bei

300

Starts

insgesamt

262

Siege,

sowie

diverse

zweite

und

dritte

Plätze.

Außerdem

war

er

stets

Gau-und

Landesmeister

im

Gau

Weser-Ems.In

der

1964

erstmals

ausgetragenen

Nord-und

Westdeutschen

Bahnmeisterschaft

trug

er

sich

als

erster

in

der

Siegerliste

ein.

Nach

Beendigung

seiner

Laufbahn wurde ihm als große Anerkennung für seine Verdienste im Motorradsport, das große Sportabzeichen mit Brillanten verliehen. Am 8. September 1992 verstarb Fritz Horberth.

Mein besonderer Dank an Herbert Linne, Dieter Schicke,Willehard Osburg und Peter Ernst die durch die Zurverfügungstellung von Text und Bildmaterial zum entstehen dieser Story beigetragen haben

.

Hofmeister JAP Bahnsporttechnik.de

Josef

Hofmeister

aus

Abensberg

war

zwischen

1958

und

1960

dreimal

hintereinander

Sandbahn

Europameister

und

fing

bereits

in

den

frühen

fünfziger

Jahren

des

letzten

Jahrhunderts

mit

dem

Rahmenbau

an.

Gefertigt

wurden

sie

in

der

Werkstatt

von

Fred

Aberl in Mühldorf.

Hofmeister

selbst

hatte

zuerst

Münzloher

Rahmen

die

ihm

aber

bei

hoher

Geschwindigkeit

und

in

den

Kurven

zu

instabil

waren

weshalb

er

beschloß

eigene

Rahmen

herzustellen.

Hofmeisters

Überlegung

war

dabei,

die

Führungseigenschaften

des

Motorrads,

welche

beim

Münzloher

Fahrgestell

zu

2/3

vom

Vorderrad

und

dem

Front

-

Rahmenteil

bestimmt

wurden,

weiter

nach

hinten

zu

verlegen.

Hofmeister

hat

praktisch

einen

Münzloher

Rahmen

durchgeschnitten

und

dann

mit

verschiedenen

Heckteilen

experimentiert.

Dadurch

enden

die

Rahmenrohre

hinten

erst

unter

dem

Motor,

wodurch

das

Heckteil

jetzt

2/3

der

Führungsarbeit

übernahm

und

das

Fahrwerk

bei

hoher

Geschwindigkeit

wesentlich

ruhiger

zu

fahren

und

in

den

Kurven

feinfühliger

zu

kontrollieren

war.

Damit

das

Vorderrad

trotz

der

Schwerpunktverlagerung

nicht

zu

instabil

wurde,

verbaute

Hofmeister

zwischen

den

vorderen

Gabelrohren

einen

kleinen

Stoßdämpfer.

Man

baute

immer

eine

Serie

von

10

Stück

und

änderte

dann

die

Konstruktion

wenn

sich

neue

Erkenntnisse

ergeben

hatten.

Beim

Hofmeister

Rahmen

endet

das

Sattelrohr

immer

zwischen

Motor

und

Getriebe.

Die

Rahmen

die

das

Sattelrohr

hinter

dem

Getriebe

hatten

wurden

von

Fred

Aberl

gebaut,

da

dieser

das

besser

fand.

Aberls

Rahmen

hatten

auch

den

Öltank

im

Sattelrohr

verbaut,

während

er

beim

Hofmeister

zwischen

den

Rahmenrohren

im

Heck verbaut war. Bei der hinteren Schwingenfederung nimmt eine Spiralfeder die Stöße auf, während ein aus dem VW-Käfer stammender Stoßdämpfer für sanftes Ausfedern sorgte.

Insgesamt

wurden

etwa

30

Fahrgestelle

nach

diesem

Prinzip

gebaut

und

an

Fahrerkollegen

aus

ganz

Europa

verkauft.

Beim

Finale

zur

Europameisterschaft

in

Mühldorf

gingen

damals

11

der

18

Fahrer

mit

einem

Hofmeister

Fahrgestell

an

den

Start.

Hofmeister

selbst

hat

immer

JAP-

Motoren

mit

DROTT

Getriebe

gefahren.

Alle

anderen

Bikes

sind

Umbauten

von

Aberl

oder

irgendwelchen Bastlern.

Manfred Poschenrieders JAP im Hofmeister Fahrgestell

Houghton Juniorbike Bahnsporttechnik.de

Dieses

Juniorbike

mit

98

ccm

Villiers

Motor

steht

im

Murray

Motorcycle

Museum

auf

der

Insel

Man.

Es

handelt

sich

um

einen

Eigenbau

den

ein

Vater

oder

Tuner

für

seinen

Nachwuchs

konstruierte.

Solche

Maschinen

wurden

früher

in

der

Englischen

Liga

verwendet

mit

denen

die

Vereins-

maskottchen

bei

der

Fahrervorstellung

die

Fahrer

zum

Vorstart begleiteten.

HONDA Schwenker Gespann Bahnsporttechnik.de

Eines

der

spektakulärsten

Gespanne

der

1970er

Jahre,

war

das

Honda

Schwenker-

Gespann

von

Jürgen

Stein

aus

Dorheim.

In

dem

Eigenbau

Fahrgestell

steckte

er

einen

Zweizylinder

HONDA

CB

450E

Motor

mit

Alkoholeinspritzung.

Der

450

ccm

Motor

wurde

1969

von

Jürgen

Stein

in

mühevoller

Kleinarbeit

auf

500

ccm

aufgebohrt

und

mit

einer

Einspritzanlage

versehen.

Durch

viel

Feinarbeit

konnte

er

die

Leistung

von

ursprünglich

48

PS

auf

weit

über

50

PS

steigern

und

war

damit

der

Konkurenz

mit

ihren

JAP

und

Jawa

Motoren

weit

überlegen.

Nach

vielen

technischen

Problemen

bei

der

Deutschen

Meisterschaft

der

Gespanne

in

München,

im

Jahre

1970

(3.Platz)

folgte

1971

in

Pfarrkirchen

endlich

der

langersehnte

Meistertitel.

Von

nun

an

ging

es

bergauf

und

Jürgen

Stein

gewann

mit

seinem

Co-Piloten

Klaus

Bornträger

fast

alles

was

es

zu

gewinnen

gab.

1972

beim

Endlauf

in

Scheessel

konnten

sie

ihren

Meistertitel

verteidigen.

Acht

Monate

später,

am

Pfingstmontag

1973,

starteten

Stein/Bornträger,

,

beim

Internationalen

Sandbahnrennen

in

Altrip

und

zählten

natürlich

zu

den

Favoriten.

Gleich

im

ersten

Lauf

hatten

sie

nach

einer

Bodenwelle

einen

Aufsteiger

und

Jürgen

fiel

vom

Motorrad.

Ein

nachfolgendes

Gespann

konnte

nicht

mehr

ausweichen

und

überfuhr

den

am

Boden

liegenden

Dorheimer.

Bereits

auf

dem

Weg

zum

Krankenhaus

verstarb

Jürgen

Stein

an

seinen

Verletzungen. Sein Beifahrer Klaus Bornträger blieb bei dem Sturz unverletzt.

Vierzehn Tage nach den schrecklichen Ereignissen in Altrip verbot die FIM Schwenkergespanne bei Bahnrennen.

Bild Links :

Jürgen

Stein

mit

Beifahrer

Klaus

Bornträger

und

der

Zweizylinder

Honda

mit

Einspritzanlage.

Das

Gespann

befindet

sich

heute

im Zweiradmuseum von Heinz Luttringhauser in Ottersbach.

JAWA Oldtimer Bahnsporttechnik.de

Die erste von Jawa gebaute Speedwaymaschine von 1934

Jawa 350 ccm Speedwaybike von 1935

Jawa 500 mit Königswelle von 1945

JAWA 500 DTC Zweizylinder OHC mit Kompressor von 1945, Gewicht 119 kg

Jawa 891 Eisspeedwaybike von 1969 JAWA 891 DOHC Eisspeedwaybike 1981

Jawa 890 2-Ventil Speedwaybike 1969 Jawa 884 4-Ventil Speedwaybike 1983

Jawa Langbahnbike mit 2-Ventil OHV Motor 1972 Jawa Langbahnbike mit 885 4-Ventilmotor 1980

Bahnsporttechnik.de

Sandbahn, Grasbahn, Speedway und Eisspeedwaytechnik

Fahrgestelle